奔驰推出潮玩麻将,汽车品牌为何集体“内卷”周边产品?

随着“万物皆可跨界”逐渐成为营销共识,近年来,不少企业都试图通过产品之外的跨领域文化输出,进一步提高消费者对于品牌的认知,汽车行业自然也逃不过这股“内卷”之风。

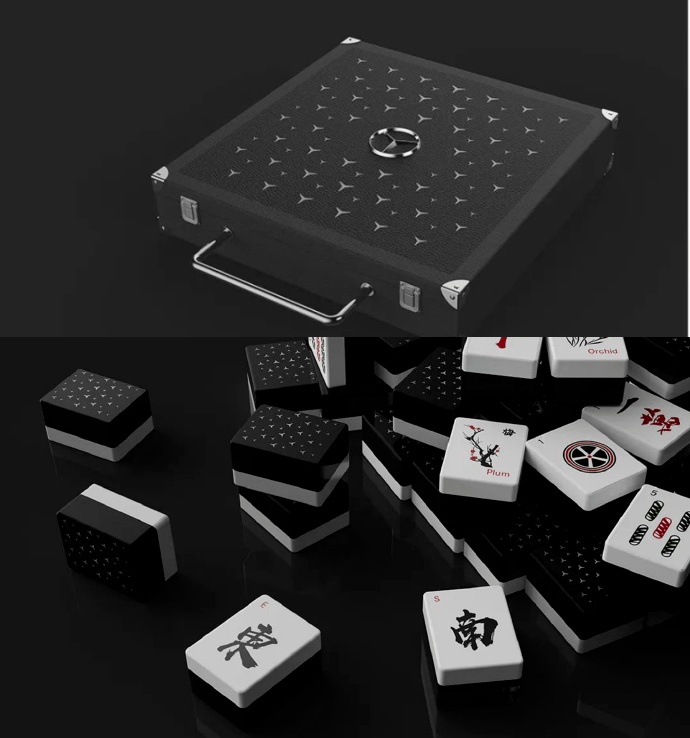

日前,梅赛德斯-奔驰就官宣推出了“日月星系列潮玩麻将”。

据悉,这款麻将完美的把奔驰纯电EQE汽车中的设计元素与传统国粹相融合,彰显出了奔驰独特的品牌美学。

其实早在麻将之前,奔驰还曾推出过手机壳、充电线、收纳包等周边产品,以满足用户的多元需求。

通过这些具有强社交属性的产品,不仅有效为品牌创造了延伸感,强化了用户的联想记忆,还充分显示了品牌本土化营销的诚意,成功提升品牌声量。

图源:奔驰官微

图源:奔驰官微

细数之下不难发现,其实在车企中,已经有不少品牌都像奔驰一样,不再拘泥于单纯生产汽车周边产品,而是开始向其他品类延伸,并且将这些副业做得有声有色。

比如,非常擅于收割“智商税”的特斯拉,这几年就推出过不少奇奇怪怪的产品。像是Tesla玻璃酒瓶、喷火枪、汽车模型、马克杯、雨伞、服饰、儿童学步车等,虽然一度被大家调侃为“杂货品牌”,但特斯拉确实利用这些周边产品很好的完成了IP变现,赚得盆满钵满。

自2020年起,法拉利也开始由单一的汽车领域向着消费者生活领域迈进。目前,法拉利已经在美洲、欧洲、中东、非洲等地开设了十几家线下服装精品店,并于去年登陆天猫平台,加速开拓中国市场。

“人民需要什么就造什么”的五菱汽车,则通过口罩、螺蛳粉、雪糕、香水等产品,成功颠覆了车企只会造车搞技术的“理工男”形象。

另外,小鹏、理想、领克、蔚来、零跑等,也都开创了自己的潮牌周边产品,衣服、鞋子、公仔、麦克风、行李箱、笔记本等品类相当丰富。

为什么越来越多的汽车品牌开始“不务正业”,热衷于做周边生意了呢?

其实,“周边产品”的概念最早是从动漫、游戏中衍生出来的,随后不断渗透到其他领域。而如今的品牌周边营销,主要可以分为两种目的:一种是当做买赠的小礼品,利用周边来刺激消费;另一种则是为了流量变现,在宣传的同时转化效益。

对于企业而言,在这个流量至上的时代,周边产品不仅是品牌文化的延伸和完善,更是一种粉丝经济和商业变现的通道,可以强化IP形象,提高用户粘性,为品牌引流。

虽然购买车企周边产品的多为品牌自带的用户,但是通过跨界合作等新颖方式,也完全可以实现破圈。例如,之前红旗就与李宁合作打造过国潮风系列穿搭潮品,一汽大众携手THE OWNER定制过明星网红款眼镜、领克也曾联合西班牙运动潮牌Joma设计高帮靴等。

通过用“年轻人的语言”与年轻人沟通,企业不仅“讲”好了品牌新故事,也获得了新一代消费主力军的价值认同,同时还提升了老用户的忠诚度,可谓是一举多得。

另外,车企通过多渠道盈收,也能够使得利益最大化,从而借助“粉丝效应”反哺品牌。

例如,在法国,80%以上的胡椒研磨器盖子上都有标致的狮子logo;“大众香肠”也早已成为大众企业文化的一部分。此前,法拉利首席执行官Benedetto Vigna就曾表示,“法拉利希望通过押注高端消费品市场、开设博物馆等方式,让其年收入在未来5年内翻倍。”

归根结底,车企跨界推出周边产品,既是践行品牌年轻化的一种有效之策,也是用消费品思维来做零售的新路径。

不过,周边生意卖的并不是产品,而是品牌。只有当企业把核心产品做到极致之后,品牌这块“磁铁”吸附来的忠实用户,才会心甘情愿的为衍生品买单。

而且,如果车企要把衍生品作为一种新的粉丝经济,利用它实现长期盈利。那么这对于一个企业整体的设计研发能力、生产能力、营销能力、仓储物流能力等也都是极大的考验。

制造一个爆款赚快钱或许很容易,但是要持续输出品牌的文化认同感,却是一个漫长且艰难的过程。

以杯子联名款的鼻祖星巴克为例,每年都会推出几款限量版产品,20多年来不仅一直保持着吸粉能力,而且还避免了让周边产品“喧宾夺主”。对于星巴克而言,杯子已经不单单是衍生产品,更多的是一种品牌文化,它可以帮助企业“讲”好品牌故事,从而获取消费者的价值认同,逐渐提升对品牌的忠诚度。

总而言之,对于众多跃跃欲试的品牌企业来说,唯有用产品来承载情怀,最终才能实现1+1>2的双赢局面。

编辑:鞠君