如何理解清末民初的外交史?|专访唐启华

在清末民初时期的外交史中,陆征祥是一位传奇的人物。但说起这段历史,人们想到的往往是被誉为“民国第一外交家”的顾维钧。相形之下,陆征祥的名声并不显赫,甚至如同隐身。

而陆征祥在北洋时期外交中扮演着堪称举足轻重的角色。他21岁进入外交界,从学习生、翻译官、参赞,到公使、外交总长、国务总理、国务卿,历经了李鸿章访俄、海牙保和会、日俄战争、洪宪帝制、第一次世界大战、巴黎和会等多个关键性事件。1917年退出外交界后,归隐天主教修道院。1945年,陆征祥在比利时逝世。

长年研究的经历,让历史学者唐启华逐渐意识到陆征祥外交思想的研究价值。唐启华通过长时间的阅读,结合大量史料,完成了新作《陆征祥评传》。在这本《陆征祥评传》中考察了从清末、北洋到国民政府时期,陆征祥与中国外交、近代中国与世界的互动历程。

陆征祥在这段历史中到底扮演着怎样的角色?如何更全面地认知和理解清末民初时期的外交史?借着新书出版的契机,我们近期对历史学者、复旦大学历史系教授唐启华进行了一次专访。

长期以来,北洋时期的历史在许多人心中都是历史课本中“沉痛的一页”。彼时处于中国国力最为衰微的时期,不得不在西方各国权力博弈的夹缝中委曲求全,签下一系列不平等条约,北洋外交也因此长期被打上“卖国外交”“丧权辱国”的标签。近年来,随着更多史料的开放以及北洋外交研究的进展,人们对北洋外交的认知开始变得更加全面。在被迫签下不平等条约的屈辱之外,清末民初外交官们鞠躬尽瘁的努力也开始变得为人所知。在丰富公众对北洋历史的理解这一点上,学者唐启华于2014年出版的《巴黎和会与中国外交》堪称代表作品之一。

唐启华,1955年出生于中国台湾基隆,伦敦政治经济学院国际关系史系博士。现任复旦大学历史学系教授。曾任台中中兴大学历史系副教授、教授,台北政治大学历史系教授兼主任,台中东海大学历史系教授兼主任。主要著作有《北京政府与国际联盟(1919 ~ 1928)》《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史(1912~1928)》《巴黎和会与中国外交》《洪宪帝制外交》等。

在列强环伺、内外交困的复杂国际国内局势下,晚清民初时期的中国出现了第一批职业外交官,时局的要求令外交官的选拔标准逐渐脱离传统科举,走向对通晓外国语言文化素养的重视,洋务运动以后,京师同文馆、上海广方言馆等学校培养的出洋使团及驻外使馆翻译,以及后续欧、美、日的留学生作为中国外交的新生力量崛起。其中,不少人都在历史上留下名字,比如毕业于哥伦比亚大学、日后第一个代表中国在《联合国宪章》上签字的顾维钧。

被誉为“民国第一外交家”的顾维钧一生留下了大量的回忆录,研究者众,他的事迹还曾被专门拍成电影。相形之下,与顾维钧同时期的另一名外交官陆征祥的名声却并不显赫,既有的先行系统研究,几乎仅有罗光的《陆征祥传》、石建国的《陆征祥传》《外交总长陆征祥》等。

与“低调”的研究成果不相称的,是陆征祥在北洋时期外交中扮演的堪称举足轻重的角色。

出生于1871年的陆征祥自幼随父奉基督教,13岁进入上海广方言馆学习法文,1889年入北京同文馆,21岁毕业后进入外交界。他先后历经多个身份,从学习生、翻译官、参赞到公使、外交总长、国务总理、国务卿,参与了李鸿章访俄、两次海牙保和会、日俄战争、中日“二十一条”签约、巴黎和会、洪宪帝制等几乎所有19、20世纪之交中国最重要的外交事件。

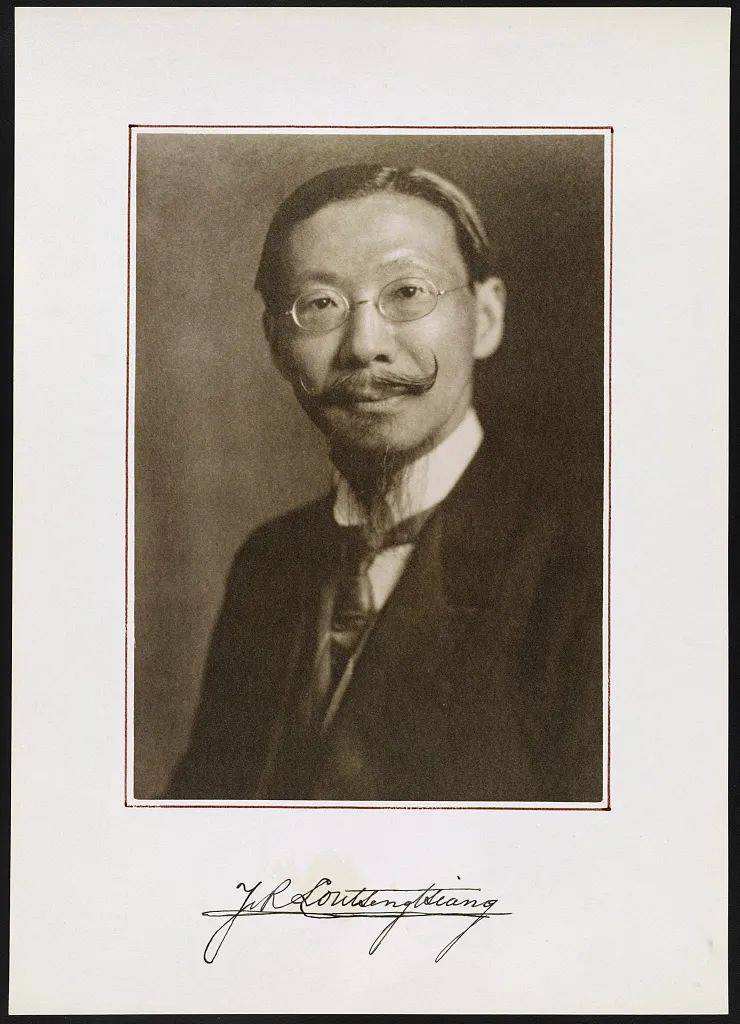

1912年陆征祥,图源《陆征祥评传》。本文历史图片如无特别说明,均出自《陆征祥评传》。

1920年,陆征祥淡出政坛,2年后出使瑞士。1927年彻底退出外交界后,陆征祥进入天主教修道院,于1945年在比利时逝世。在这段时期,陆征祥将一批档案交给中国驻比利时使馆,其中是价值极高的陆征祥经手的外交事件记录,涉及很多内部视角。唐启华通过这部档案的前半部辅以英国外交档案(F.O.)及《日本外交文书》的对照,写成全面讨论袁世凯帝制运动历史的作品《洪宪帝制外交》,又用2007年底开放的档案后半部写成了《巴黎和会与中国外交》。

包括这两本著作在内,唐启华在30多年的外交史研究过程中不断地在史料中与陆征祥相遇,同为天主教徒的他也不断感受着陆征祥心灵的撞击,也越来越感受到陆征祥个人的际遇与晚清民初中国外交重要的联结。2019年1月,陆征祥保存于比利时布鲁日本笃会圣安德鲁修道院(St.Andres’Abbey in Bruges)的私人文书与文物以“陆征祥文书”之名在中国台湾史研究所档案馆开放使用。这批文书提供了一个从个体的视角走近陆征祥内心世界的绝佳窗口,唐启华通过两年的大量阅读,结合阅读此前外交档案的积累,开始以陆征祥为叙事核心写作专书。今年4月,《陆征祥评传》问世。

《陆征祥评传》,唐启华 著,启微|社会科学文献出版社,2023年4月。

在唐启华看来,陆征祥与顾维钧可以说代表着北洋外交的两个侧面,顾维钧雄辩滔滔,“以公理争强权”,陆征祥忍辱负重,在利益博弈间力保中国利益最大化。在他看来,从某种角度来说,陆征祥是那个“弱国外交”时期更具典型性的代表。1915年中日“二十一条”签约,陆征祥作为中方主谈代表,虽迫于形势做出屈从,但整个过程已算尽己所能维护国家权益。而透过陆征祥的个人视角,人们也能更好地将“二十一条”与其后的整个洪宪帝制时期做连贯的考察,更具象地理解当时的历史境遇以及东亚外交发展的脉络。1919年巴黎和会,陆征祥作为真正的核心人物在北京政府的内外博弈和国内五四运动的舆论风潮中慎重权衡,做出拒签对德《凡尔赛和约》的决定,使得中国的收益尽可能最大化。通过陆征祥内心的反应,人们也能更好地理解北洋外交形势的多面性。

在接受本刊专访时,唐启华表示,站在今天的视角看,虽然北洋外交时期中国国力衰微,多以弱国的身份与西方国家打交道,但陆征祥、顾维钧等外交家在极为复杂的国际利益博弈中积累的历史经验依然能为我们提供智慧,这些来自历史的经验,也能够帮助我们建立更平衡的世界观、历史观。

以下为本刊对唐启华的专访。

陆征祥是清末民初中国外交

最典型的代表

新京报:你此前著有《巴黎和会与中国外交》《洪宪帝制外交》等多部与北洋外交史相关的著作。在这些作品所讲述的历史中,陆征祥都是关键人物之一。为什么会想要系统地为他写一部评传?

唐启华:我研究的专长是清末民初的外交,这个研究历程起步于30多年前,当时我在英国伦敦政经学院的国际关系史系读博,导师Professor Ian Nish( Ian Nish教授)上课的时候就经常提到陆征祥。非常惭愧地说,我那个时候对陆征祥了解的非常有限,他问我很多问题我都答不上来。不过这段经历让我对陆征祥有了一些特别的印象,很多传统的论调中,陆征祥是一个懦弱无能、缺乏领导能力的外交官,但我导师读了许多英、日的相关史料,对他的评价很不一样,这真切地引起了我的好奇。

后来我逐渐知道,因为陆征祥的回忆录比较早地翻译成了英文,所以英国人其实对陆征祥的印象还挺不错的。这本回忆录直到近几年才翻译成中文,这可能也影响了中国读者对陆征祥的评价。英国、日本的各类档案中,其实对陆征祥的评价都相当高。这其实可以折射出北洋外交史中一个很有意思的现象,就是其他国家对当时中国的外交都有比较高的评价,但中国自己对北洋外交的认知反而比较脸谱化,在很长一段时间里一边倒就是“卖国外交”。

在写博士论文的时候,我最后选定的题目是研究大革命时期的中英关系,尤其是北京政府的外交活动。在大量阅读英国的档案后,我发现英国人对北京政府的外交多有称赞,甚至觉得他们比广州政府高明。刚好我写博士论文的时候,北洋政府的外交档案公开使用,我的论文大量使用了这批档案。当时其实没有太涉及陆征祥的研究,只不过回台湾之后,当我做外交史研究越深入,越发现在很多关键的事件和问题上,都一再遇到陆征祥,这也进一步引起了我的兴趣。

这几年,随着一些关键档案史料的不断公开,为陆征祥专门写一本书的想法基本上可以落实了。公开的档案中最重要的是两个,一个是03-13驻比利时使馆保存档,另一个是“陆征祥文书”。驻比使馆档案让我对陆征祥的外交手腕有了一个全新的了解,也澄清了以前的很多不太准确的认识。陆征祥文书则非常细腻详实地反映了他的私人世界。这样写评传的材料基本是比较充足了。我自己觉得,在研究了三十多年中国外交史后,如果要我举一个清末民初外交官里最具代表性的人物,我会说陆征祥是最典型的代表,没有之一。

1919年巴黎和会时之陆征祥。

新京报:你推测,陆征祥的民初外交密档的后半部包括了非常多陆本人不愿为人所知的历史细节,比如洪宪帝制期间日本全力倒袁,巴黎和会期间北京党派内部的争斗等。如你所说,这批档案的开放也澄清了许多过去的历史误解,可否详细介绍一下这批档案的具体价值以及发掘过程?除了反映陆征祥的私人生活,“陆征祥文书”对于陆征祥的研究还有哪些特别的价值?

唐启华:陆征祥文书是在2019年才正式公开,相对于这批文书,就外交史研究来说,还是2007年底公开的那份驻比使馆保存档帮助更大。这批公开的是密档的后半部,我在《巴黎和会与中国外交》有提及,这份密档的前半部第1-45函,当然,那时候我并不知道这是前半部,以为就是全本。03-13档前半部大部分文件比较零散,并不成体系,我当时翻阅感觉是这些内容和“驻比使馆”似乎并没有什么关系。

直到2007年底,这批密档的后半部分(46-71函,是1983年才移交给台湾“中研院”近史所的),在网上公布了,我无意中翻阅了一下,大为吃惊。相对于前半部,后半部绝对是一个极机密的档案,更重要的是,其中绝大部分和巴黎和会密切相关,包括了巴黎和会中国代表团和北京外交部之间整套的来往电文、当时北京外交部代理总长陈箓和巴黎和会代表团的收发电文、北京外交部和总统府、国务院、其他部会在巴黎和会期间的往来电文。

《洪宪帝制外交》,唐启华 著,社会科学文献出版社,2017年8月。

这批档案对增进巴黎和会的认识有极为重要的意义。我认为,前后两个半部结合在一起,就是陆征祥在1912-1920年间经手的外交事务机密档案,他在1921年带到欧洲,后来交给了驻比利时使馆。我曾向台湾“中研院”近代史研究所提出想阅看这个档案的原件,发现原件大部分的函套都朽坏了,换了新的函套,只剩下5个保存较好的函套维持原状,5个函套上都贴有“上海陆子兴司铎留存驻比大使馆”的字条,这印证了我的猜测:这批档案正是陆征祥带到欧洲去的民国初年外交密档,内容除了与巴黎和会相关外,还有一些有关外蒙古交涉、国体问题等,其实和驻比使馆并无关系。我的《巴黎和会与中国外交》《洪宪帝制外交》等作品,很大程度上都依托于这份档案。

这份档案2007年公布的时候,其实看到的学者并不少,但可能没感觉其中有什么太特别的地方,我几乎是看到的第一眼就震惊了,这就是我“踏破铁鞋无觅处”的宝贝,以前看了许多相关档案史料,就独缺这一份核心材料,当时心中的激动无可言喻,同时也感叹自己与陆征祥似乎有特别的缘分。

1919年巴黎和会中国代表团合影。

后来,中国台湾“中研院”和比利时布鲁日本笃会圣安德鲁修道院合作扫描陆征祥文书,我一直持续关注进度。2019年初公开后,我立即大量阅读这批文书档案。这批材料主要是陆征祥在修道院时期的私人记录,使用的语言有法文和中文,以日记与信函为主。客观来说,这些文书对研究陆征祥帮助非常大,但它过于零散,不成体系,纯粹要依赖这些材料研究陆征祥难度是比较大的。对我来说,比较有优势的一点可能是我对外交档案比较熟,对既有的外交史整体脉络有过比较深入的研究后,就能把这些陆征祥个人的材料放进历史语境中,与外交档案及报纸对照,增进我的理解。

陆征祥和顾维钧代表了

北洋外交的两个侧面

新京报:这次系统地写作和研究陆征祥,对你看待北洋历史有哪些新的帮助?

唐启华:对我个人来说,系统地研究陆征祥帮助我找到了一个审视北洋外交的个体视角。如我前面所讲,我认为陆征祥是整个清末民初主持中国外交最重要也最典型的人物,他个人的感受对我们理解当时的中国外交十分重要。到目前为止,很多中国读者对北洋外交的理解依然受到脸谱化叙事的影响,容易片面地将那段历史认知为“卖国外交”,或者不重要的“弱国外交”。透过陆征祥的视角我们能更好地体察当时外交形势的复杂性,当时中国国际地位低落、国力薄弱,如何准确地判断列强之间的均势,在其间尽可能地维持国家的独立自主,是一门非常艰难微妙的大学问。陆征祥起初帮助袁世凯和日本对抗,最终功败垂成,到巴黎和会的时候和徐世昌合作,制定“联美制日”的方针,背后都有复杂的内外考量。如何拿捏大国外交间的权力妥协、利益交换的微妙,责任往往落在外交主事者的肩上,这些不为人知、不足为外人道的辛酸,只有透过陆征祥个人的视角,我们才更能体会一二。我想说,这些掌握国际博弈的历史经验十分宝贵,今天中国已是世界大国,我们更应该从历史经验中汲取智慧与经验。

《以公理争强权:顾维钧传》,金光耀 著,社会科学文献出版社,2021年12月。

新京报:2021年,金光耀教授的《以公理争强权:顾维钧传》出版。你也曾写专文讨论过顾维钧和陆征祥的关系。同为民初出色的专业外交人才,陆征祥如今获得的关注似乎远不如顾维钧,目前能找到的史料,主要是罗光、石建国分别撰写的陆征祥传记。你觉得陆征祥并没有那么受研究者重视,有哪些方面的原因?

唐启华:金光耀教授长期研究顾维钧,我记得2000年时,恰逢拍顾维钧事迹的电影《我的1919年》上映,当时金教授在复旦大学开过一个研讨会,我也列席参加。那时金光耀教授就写过顾维钧的传记,2021年的这本《以公理争强权》增补了很多新发现的重要资料,更加精彩。从《我的1919》和这本传记里我们都不难发现,顾维钧的公众形象是非常多姿多彩的:他相貌堂堂,口才了得;留学美国名校哥伦比亚大学,接受正统的国际法专业学术训练;在巴黎和会辩论中压倒日本代表,一鸣惊人。他是中国近代最有国际声誉的外交官,人们提起他印象都不错,和他相关联的一些历史瞬间,也经常是“为国争光”“中国人站起来了”,所以一般读者应该对他会更有兴趣。

电影《我的1919》剧照,图为陈道明饰演的顾维钧。

相比之下,陆征祥出身低微,资质也比较平庸。他经手的事件基本上是那些屈辱外交,比如经手中日二十一条交涉签署《民四条约》,在巴黎和会经历外交挫败。从某个角度来说,他一生的外交履历没有什么光鲜亮丽的成果,公众对他兴趣寡淡也是情理之中。

顾维钧留下了非常丰富详实的个人档案和很完整的回忆录,相比较之下,陆征祥留下的记录就低调很多,各方面综合来看,我觉得顾维钧和陆征祥正好代表北洋外交的两个侧面,一面是光鲜的、据理力争的,一面是苦涩的、忍辱负重的,我觉得要全面、平衡地理解那段历史,这两个面向需要结合一起来看。

新京报:顾维钧、陆征祥等外交人士能在那个年代崛起,有着特殊的时代背景,比如当时中国正处于一个外交专业化转型的阶段,急需人才。同时,北洋时期的派系政治尽管变动不居,但都对国际事务给予相当之重视,让外交官有了更多发挥空间。然而你在《巴黎和会与中国外交》中也曾总结,总体来说,陆征祥这一代外交官处于一个国内派系斗争严重、缺乏强大后盾、常常为国家利益被牺牲的境地里。我们如何看待那一代外交官的处境?

唐启华:在一定程度上,清末民初的外交官拥有比较大的决策权,在其他时期,不论是晚清还是国民政府时期,外交部基本上都是一个执行单位,但北洋时期外交部可以主动决策,这与当时的国家体制有关系,也与中国的国际地位有关。在国际地位比较弱的时期,北洋政府常被军阀控制,而军阀对于外国人都比较畏惧和陌生,他们宁愿把对外交涉的事情更多地交给职业外交官处理,这些都让当时外交官拥有较大的实际权力。

但因此,那一批外交官们也承担着非常大的压力,因为即便他们有比较大的行事空间,但背后却没有国力支撑,常常是内外交迫,稍不留神就会成为“代罪羔羊”,责任很重,资源却是非常有限。我的评价是他们确实处在一个非常艰难复杂的环境之下,但他们能够利用当时可用的资源,做出了相当不俗的成绩,我对北洋外交的评价还是比较正面的。

1918年12月陆征祥赴法参加巴黎和会途经日本,与驻日公使馆全体人员合影(前排左一章宗祥;左二陆征祥)。

“弱国外交”中的“以退为进”

新京报:从传记的开头到结尾,许景澄似乎都在陆征祥的生命历程中占据了重要的位置,包括最终陆征祥决定以修道院为归宿,都有完成许景澄期愿之因素。在开头部分,你详细梳理了许景澄对陆征祥的培训,包括外务礼仪、国际公法、西方文化等。陆征祥不似顾维钧博士毕业于海外,这段系统学习的经历对他日后的技能、才干、人格应有不小的影响,可否展开谈谈?

唐启华:陆征祥属于中国第一代的职业外交官,这一代外交官处在一个典型的青黄不接的时期,甚至可以说有点被“赶鸭子上架”。自鸦片战争以后,19世纪70年代清朝就开始派遣外交官到国外常驻,设立使馆,但当时的外交官都是传统科举出身,外语能力不行,也缺乏国际视野,显然不是很能胜任工作。陆征祥这一批外交官,出身上海广方言馆和北京同文馆,这些机构训练的主要是翻译人才,原本的定位是作为那些科举出身的传统外交官的助手。所以他们的训练科目主要是外语,没有国际法、国际政治或是外交礼仪。但时局如此,传统外交官越来越难应对晚清如此动荡和频繁的外交交涉,外交专业化的趋势需求急迫,陆征祥这批人的语言能力、国际视野突然变得重要,在1900年前后,他们被大批地提升,成为清朝驻外使节的主力。

如我书中所写,陆征祥能成为其中的佼佼者,与他碰到了许景澄有很大关系。许景澄在驻俄使馆里训练了陆征祥5年,其他广方言馆和同文馆出身的人比较缺乏这种贴身的训练。过往我们在罗光、石建国写陆征祥的传记中就已读到许景澄对他的重要性,但限于材料不得其详。通过陆征祥文书,我看到陆征祥记载了大量许景澄对他如何具体进行栽培的材料,这些我都写进了这本评传。概括来说,许景澄对他的训练主要有这么几个方面,首先是培养外交官的职业意识,其次是让陆征祥重点学习外交礼仪,最后是好好地补国际公法的课,这些私人训练让并非科班出身的陆征祥受益匪浅。在书中,我引用了一张陆征祥1920年请人画的许景澄像,上面就写了很多他对许景澄的感怀,培德夫人更在上面写道:许景澄不仅是陆征祥的长官,也是他的第二个父亲。

1899年2月与培德女士结婚。

新京报:这本评传中多次出现的细节是陆征祥的“羸弱多病”,在一些关键的历史节点比如巴黎和会上,陆征祥都曾出现体力不支或是身体抱恙的情况。我记得历史学者玛格丽特·麦克米伦在分析一战中的关键决策的时候,曾经把重要历史人物的身体状况作为一个很关键的变量。在你看来,陆征祥的身体特点对他的外交决策和行动有怎样的影响?

唐启华:陆征祥从小就身体弱,后来他自己也经常在自述中提到这点。他觉得自己一直体弱的原因很重要的一点是在圣彼得堡待了十几年,天气太冷,让身体经受严酷考验。同时,他经手的都是压力很大的“弱国外交”,经常要被沙俄的外交总长拍桌子咆哮、在多方势力中忍辱周旋,他的脑和胃就都出了问题。所以我们可以看到,他中午一定要有一段时间休息,和外宾会面超过一小时就很难支撑。不过他的意志力很强,虽然体弱,但能够忍辱负重。

陆征祥26岁在圣彼得堡。

体弱确实是陆征祥从事外交工作很大的缺点,但有时候也会反而成为一个优势点。因为谁都知道他身体不好,连外国人都知道,所以他可以非常正当地以此作为艰难困局中转圜的借口。比如二十一条交涉时,袁世凯让他来和日本谈判,当时的日本驻华公使日置益要求每天开会,他常以身体不好为由,减少到每周三个下午谈判。有时候谈判到一半,听到自己觉得不想听、或者说比较棘手的部分,他就睡着了。

另一件很有名的“公案”是他参加巴黎和会途经日本时,原本约定好要谒见天皇、首相等,加强中日合作,但因中国对日政策上有所转变,陆征祥遂以身体不适为由,取消应酬以作周旋,日本高层也不好说什么。他在日本的时候到底是真的生病还是装病?我从03-13档里推测很可能是装病,或者说其实只是小病,但装成是大病。当然,这也只是根据史料的推测,凭据我也写在本书的276页。

体弱的特质确实给陆征祥带来过不少麻烦,却也让他拥有了一些独特的外交策略,形成了一种“以退为进”“以柔克刚”的外交风格。他常给人的公众印象是沉默甚至懦弱,但这只是说他表面上不和人有激烈的争执或是正面冲突,但内心里面有极其强大的坚持。

全面地理解巴黎和会,

需要走出历史的宏大叙事

新京报:本书第五章中,你称陆征祥是中国代表团在巴黎和会“真正的核心人物”,具体来看,为何这么说?在过去的多本有关北洋史的作品中,你都希望让读者们对巴黎和会、五四运动的历史认知从刻板的叙事中解放出来,让大家更多看到巴黎和会上陆征祥们的努力。客观来说,陆征祥等人是否已经尽力达成巴黎和会上中国可以取得的“最优解”?

唐启华:如我前面所说,过去对巴黎和会的宏大叙事中,经常对它的定位就是外交失败,再加上顾维钧、王正廷叙事的影响,公众会认为这两位赫赫有名的外交官是巴黎和会中与日本对抗的主力,包括拒签和约等。陆征祥则是一个一心想要签和约,不敢负责,傀儡一样的人物。但深入看过档案后我们才会发现,陆征祥其实是内心极其坚定,只不过表面上他会采用比较委婉曲折的方式开展外交。如果我们不局限于巴黎和会一时一地,从更长的历史时段来看,巴黎和会之前整个中国参加欧战的决策历程,陆征祥都全程参与;整个给中国代表团的训令,也是由陆征祥草拟;中国参战的条件,由陆征祥出面和协约国磋商。

可以说整个巴黎和会期间,全中国不管是徐世昌、段祺瑞或是南北政府,唯一一个能全盘通晓中国各个派系竞合、同时也熟稔世界各国政府错综复杂的利益纠葛的人物是陆征祥。顾维钧外交能力很强,但他对美国更熟悉,对日本和中国国内的情况可能还不是那么了解。王正廷也很强,但他主要站在广州政府的立场上抨击北京政府。这些外交官个人能力都很强,但并不全面,也不足够了解整体的内外局势且能受到北京各方的信任。

《巴黎和会与中国外交》,唐启华 著,社会科学文献出版社,2014年7月。

关于巴黎和会是否达到了最优的目标,这个要看中国代表团当初预定的目标是什么。最初的目标并不包括山东问题,但是到了巴黎之后,这个问题成了中国代表团最重要的、也是国内最关心,以至于后来引发五四运动的问题。从当时舆论的反应看,在山东问题上,大家都认为中国在巴黎和会上似乎是失败了,但很多隐情内幕并不为国内所知。我在《巴黎和会与中国外交》《陆征祥评传》中都提及,彼时中国代表团相当依赖美国的善意,认为可以藉此压制日本,逼迫日本将胶州湾交还中国。但美国在和会中受到来自日本、英国、法国、意大利的种种压力,最后被迫做出妥协。但简单地把这件事评论为美国背叛中国,也不太准确。因为美国总统威尔逊也对日本施加了压力,最后的结果是1919年4月30日的四人会中,虽然决定原来德国在山东的权益转让给日本,但日本的代表牧野伸显做了一个口头声明,非常详细地列出日本只保留部分经济利益,政治权益依旧会逐步交还中国。

概括来说,日本在对德《凡尔赛和约》取得了“面子”,原来德国胶州湾租借地交给日本,中国得到日本口头声明,及美英法三强背书的“里子”,但因日本坚持口头声明要严守机密,国内几乎不可能有人知道,参加五四运动的学生们更不会知道。如果我们把时间拉长两年,华盛顿会议中1922年2月4日中日签署《解决山东悬案条约》,基本上就是把1919年4月30日日本全权的口头声明落实,日本从山东撤军,保留部分政治经济特权,中国收回胶州湾,赎回胶济铁路等利益。所以如果单看巴黎和会《凡尔赛和约》,确实看不出对中国的一些利好,但我建议评价某个外交交涉的成败,应该把时段放长一点会比较全面。

电影《我的1919》剧照。

后来我在做研究的过程中,发现至少三个文件里都提到了这次日本的口头声明,但都因为各种各样的理由被忽略了。比如《曹汝霖一生之回忆》里提到过,但可以理解,大家是不会相信他的。顾维钧在回忆录里隐隐约约也提到这一段,但也做了淡化的处理。还有梁敬錞的一篇论文里也有提到这件事。这说明如果大家对历史有先入为主之见,会忽视很多本来很重要的论述。

新京报:相较于前作,你在书中更细致地展开了陆征祥在巴黎和会期间的一次重要的决策转变:从“亲日联美”到“联美制日”。这个转变的过程并非一蹴而就,比如你提到,在抵达美国之前,陆征祥虽与日本保持距离,但却并无对抗之意。影响这个转变的最重要因素是什么?

唐启华:这确实是一个很关键的问题。我原来在写《巴黎和会与中国外交》的时候就想要回答这个问题,但回答的不很充分。除此之外,我的朋友东京大学川岛真教授也一直非常困惑于中国在巴黎和会前夕这次外交政策的转变。通过更深入地阅读03-13在内的档案后,我现在的想法是,最开始中国代表团是打算亲日又联美,但美国不允许北京政府既亲日又联美,于是施加了压力。陆征祥在出发前夕和徐世昌有过一次密谈,密谈的内容很可能是授权陆征祥相机处理这件事,即如何“联美制日”。当时大体上是有两个步骤,第一是淡化原来亲日的部分,所以我们看到陆征祥在经过日本的时候减少了和日本政界的接触,对既往的承诺也含糊其辞。另一个是需要得到美国明确的支持,所以陆征祥到美国及巴黎的时候和美国代表团接触很多。

从1918年12月1日陆征祥从北京出发,到次年1月11日抵达巴黎,短短42天行程成为了和会外交政策转变极为关键的时期。其中,顾维钧主要负责了中国和美方关键的牵线工作,但主要相机做决策的应该还是陆征祥。

现在其实没有非常直接的材料,但美方的资料和03-13档都显示,陆征祥在美国应当是受到了很好的接待,而且美方撮合王正廷加入了中国代表团。抵达巴黎之后,美国代表团对陆征祥作出承诺,让他在巴黎和会提出山东问题以及取消二十一条,而这两条是日本原来以为已经和陆征祥说好不提出的,这让日本觉得陆征祥背信,这种转变的背后,美国的支持有非常大的影响。

从“亲日联美”到“联美制日”其实是一个决定当时中国国运的重大决策,值得钻研的问题很多,但中国学界对此的讨论似乎还是非常不够。我觉得我们的外交史还需要更多这样基础的史实层面的研究。

电影《我的1919》剧照,图为修宗迪饰演的陆征祥。

新京报:你觉得学界对此重视不够,主要是史料的限制,还是更多是一个史观的问题?

唐启华:史料固然是一大问题,很多外交机密,大家不能看到,这可以理解。但我觉得最关键的还是长期以来我们在历史研究上过强的宏大叙事,束缚了我们的历史想象力。过去的宏大叙事就是巴黎和会外交失败,陆征祥是亲日派,又签了二十一条,非常一元化,往往还没做研究,结论就已经有了。

需要强调的是宏大叙事当然有它的必要性,比如凝聚国民的向心力,塑造集体记忆,客观上它对一个国家的软实力是有帮助的。但我想对于学术研究来说,尽可能对它保持一个清醒的态度是最重要的,我们需要提供更多元的视角,去和宏大叙事相互补充。尤其是现在中国是一个世界性的大国,已经很难以一个谴责列强的弱国心态去面对历史。我们应该看到晚清时期外交官们做出的各式各样的努力,以及取得难能可贵的成就,这些历史经验都能够帮助我们建立一个更平衡的世界观、历史观,这尤其是一个世界性大国需要修习的大学问。

1916年1月,左起司法总长章宗祥、国务卿陆征祥、农商总长周自齐、内务总长朱启钤、外交次长曹汝霖于中山公园。

个人的一念之间,

可能造就截然不同的历史境遇

新京报:五四运动之后,国民外交大盛,政府与民意分离,舆论与政治形成了新的关系。巴黎和会中国代表团的考量,与中国国内民意常常有分歧。国内舆论在多大程度上影响了陆征祥等在对德和约上的态度和行动?

唐启华:这个影响是巨大的。具体来说,陆征祥为首的中国代表团听命于北京政府,但当时北京政府本身就是很分裂的,总统徐世昌和总理钱能训,他们跟段祺瑞一系有非常复杂的争执。在拒签对德和约这件事上,北京政府给代表团的命令一直都很不清楚,到底要不要签?没有明确地给指示,给代表团的命令都是“力争保留”,问题是谁也不知道这个力争的程度在哪里,所以一直到签约当天还在“力争”。同时,国内五四运动进入高潮,压力难以忽视,6月北京罢课、上海罢市,曹汝霖、章宗祥、陆宗舆被打成三个卖国贼,遭到免职,其中曹汝霖还是陆征祥最好的朋友之一,这些对身处外交前线的陆征祥冲击非常大,我看到他在电文里写,他看到曹汝霖被打成纯粹的卖国贼,那他自己才是亲手签署二十一条的人,岂不更是卖国贼?可以说当时代表团是站在了北京政府的命令、群众的民意等多重压力之间。

我们看邓野的《巴黎和会与北京政府的内外博弈》,直至签约的6月28日,代表团依然是两手准备。当天上午争取保留失败,才决定拒签对德和约,后来很多人说这个拍板决定是顾维钧做的,其实当时代表团团长是陆征祥,担责的一定是他。这里面非常微妙的一件事是,北京政府的命令一直矛盾犹豫,在对德《凡尔赛和约》的签字问题上,政策几经转变,签约仪式前最后给到的命令是“签字”。陆征祥在6月上旬知道日本口头保证的内容后,认为力争保留并无意义,签字对中国更有利。但如前所述,此事事关外交机密,不能公开,国人不知内情,在政客、报纸的宣传影像下,群情激愤反对签字,这让陆征祥非常顾忌,认为如果签字国内会发生动乱,最后决定拒签。

《巴黎和会与北京政府的内外博弈》,邓野 著,社会科学文献出版社,2014年9月。

中国代表团收到北京政府“保留不成就不签”的电文,是在中国拒签后两个小时,这让人很感慨。这本书既为“评传”,我就在书里小小地行使了一下作者的特权,我们设想陆征祥的处境,若是两个小时之前他选择了签字,再收到这封延迟的电文时又会作何感想?若他尊奉前令签了字,此时真是跳进黄河也洗不清了。有时候历史会令人感慨,很多偶发因素、个人的一念之间,可能造就了截然不同的历史境遇。我想,陆征祥当天受到的冲击可能也让他对一些事情彻底看破了,回国后就逐渐淡出政坛。

新京报:陆征祥观念中并不赞成帝制,但在袁世凯洪宪帝制期间,他依然对袁寄予厚望,并参与了一定的帝制外交活动,最终伴随着帝制的惨淡落幕而收获苦涩。我们如何看陆征祥这种有些矛盾的观念?

唐启华:我这些年看了很多陆征祥个人的文书,明显能感受到他对袁世凯的好感。首先是他认为袁世凯是一个很有能力的、能带领中国统一的人,尤其是二十一条交涉中,袁世凯和日本对抗的气势让他觉得难能可贵,也愿意辅佐他。还有一个比较关键的点是陆征祥自己经历过民国初年,尤其是民国元年国会的乱象,他自己被国会弹劾,甚至于辞去国务总理职务,所以他对民主共和制度的表面之下,实际上党派利益倾轧,往往牺牲国家利益的现象非常不满。因此当袁世凯想要推动君主立宪的时候,他虽然没有明确表示赞成,但也没有反对。

调和与平衡:

陆征祥留给当代人的思想遗产

新京报:陆征祥曾经代表中国在西方强国前捍卫权益,你总结其外交特色是外表柔弱、内心坚韧、坚持底线、耐心谨慎,也懂得忍辱负重。他晚年时则认为外交官的任务是找到并且促进“所有人和国家的团结”,陆征祥的外交思想又有怎样的变化历程?

唐启华:这是一个很有趣的问题,我想更多谈谈个人的感受,不敢说是定论。陆征祥毫无疑问是很爱国的,他对日本也一直有着很深的戒备,对其野心颇为忌惮。“九一八”事变爆发时,他身处修道院,还借用天主教的教义来反对日本在伪满洲国的种种举措。到了抗战期间,他也在不断帮助国民政府做国民外交,争取世界各国的资源来帮助中国抗战,到那个时候,我认为他的民族主义情结都非常强。

《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史(1912~1928)(修订本)》,唐启华 著,社会科学文献出版社,2019年1月。

不过到了二战结束之后,我觉得他的观念有了些变化,逐渐倾向于将儒家思想和天主教教义相结合,更多关注人类、世界的和平。在他晚年最后一本著作《人文携手》里面,他特别强调,各国外交官最重要的使命是让世界和平,而其中最关键的一点是要在爱国和世界主义之间取得一个平衡。我觉得陆征祥在晚年一直在寻找更多的平衡,包括爱国主义和儒家思想,中国传统思想和天主教思想等。

近代中国的天主教徒,我们一般会提到三个最有影响力的人物,徐光启、马相伯还有陆征祥,相形之下,受到历史叙事的影响,陆征祥一直受到的评价都不太好,虽然强调他的爱国与信仰,但也惋惜他经手的卖国外交,无法全面给陆征祥较正面的评价。

1931年1月立终身愿前。

我觉得他晚年的这种平衡调和的思想观念还是值得当下人学习的,民族主义、世界主义不一定是冲突的,在不同时期,它们有不同的作用。在弱国时期,民族主义绝对有其价值,但在一个相对和平、谋发展的年代,作为一个世界性大国,我们可能也需要注重面向世界。

新京报:同为研究北洋时期外交的出色著作,有评价认为邓野的《巴黎和会与北京政府的内外博弈》与你的《巴黎和会与中国外交》对陆征祥有明显不同的评价,相对来说,你更多挖掘了陆征祥比较积极的一面。这是否反映了你本人的一些价值认同和“同情之理解”?

唐启华:其实我写陆征祥有一个很重要的个人因素。我本人是天主教徒,很小受洗,我和爱人也在教会里认识。施洗的神父也出生在上海,他知道我读历史系的时候,还曾建议我研究中国的天主教史,但当时我的主攻是外交史,只能是漫应之,笑着跟他说外交史和天主教史似乎隔得太远。没有想到的是,当我研究到陆征祥,这两者自然交汇了。

在研究之外,有时候我确实觉得这里面有更高的缘分和旨意。我在上海常参加爱国教会的徐家汇教堂的弥撒,那里跟徐光启和陆征祥关系都很密切。陆征祥对天主教在中国的传播有一些特别的看法。他和马相伯关系很好,他们都比较尊重中国的儒家传统,不像法国传教士可能比较轻视中国传统,在传教上有些盛气凌人。陆征祥认为儒家思想和天主教信仰应该并重。这点让我很惊讶,因为理论上讲,陆征祥本身接受儒家文化的教育并不深,只读过四书里一小部分,他能有这样的体会和了解,也是殊为难得。

新京报:对于历史学界还远远不够重视的陆征祥,你觉得还有哪些有价值的问题有待进一步研究?

唐启华:这本评传里我写他修道院生活的部分其实非常少,只用了一章。这么写是有所侧重,因为我想主要谈他外交的部分。而真正最贴近陆征祥个人精神生活、最私人的部分其实恰是这一章,陆征祥文书记载最丰富的也是这一部分。如果后人想要继续研究,这段经历是很好的切入点,尤其是大家应该多多关注他和好友刘符诚之间的信函,里面有大量陆征祥自己非常真实的内心剖白。我看过一部分,但在这本书里用到的比较少。总之陆征祥文书里还藏着很多题目可以做,就看研究者个人的兴趣。外交的部分我可能谈得比较多了,但很多问题依然有不少讨论空间,比如我们刚刚重点谈到的巴黎和会前中国代表团的政策转变等。

采写/刘亚光

编辑/走走

校对/薛京宁

下一篇:如果李玟没去世